この記事の目次

タクシー運転手は失業する?完全な自動運転は実現されるのか

2020年米国で商用の自動運転タクシーが誕生

今のテクノロジー開発の中で、最も熱い注目を集めているものに「自動運転」があります。

IT企業が火付け役となり、トヨタを始め世界の自動車企業が本腰を入れる自動運転の開発は、想像以上の進展を見せています。

メディアにより報じ方は異なりますが、バスや路線トラック便の運転に関しては、早ければ2020年代初旬頃には自動運転が実現すると言われていました。

その皮切りとなったのは、米Waymo(ウェイモ)での商用サービスの実施です。タクシー運転手がいない無人のタクシーが街中を走っている光景が当たり前となる世界もそう遠い未来ではないことを人々に感じさせています。

そうした中で、現在自動車運転を生業としている人達…中でもタクシー運転手が自動化運転が普及されるとともに失業するのではないかと懸念されています。

現在、全国では30万人余りがタクシードライバーとして活躍しており、ゆえに人々が職を失うことに対して憂慮の念が挙がっている一方、専門家の見方として「完全な自動運転はムリ」とする見方も多いと言われます。

では、自動運転の現状はどのようになっているのでしょうか?そして、タクシードライバーの運命はどうなるのでしょうか?

自動運転の開発はどこまで進んでいる?

自動車の自動運転は、1980年代に日本で構想が始まったとされています。

以外にも、自動運転では日本は先進国なのですね。

あくまで「未来の乗り物」として考えられていた自動運転車ですが、1990年代以降の急速なIT技術の進展、なかでもAI(人工知能)開発の進展が、自動運転を実現可能なものへ押し上げたと言われます。

技術的には、その後グーグルなど欧米勢に先を越された日本ですが、自動運転実現に向けた法整備や、官民挙げての開発進展など巻き返しを行った結果、ホンダや日産が販売する一部の車種に、非常時に人が介入する以外自動で運転が可能になる「レベル3」が搭載され販売されています。

⇒参照『最新の自動運転システムを搭載し、この秋販売されるスカイラインとは?』

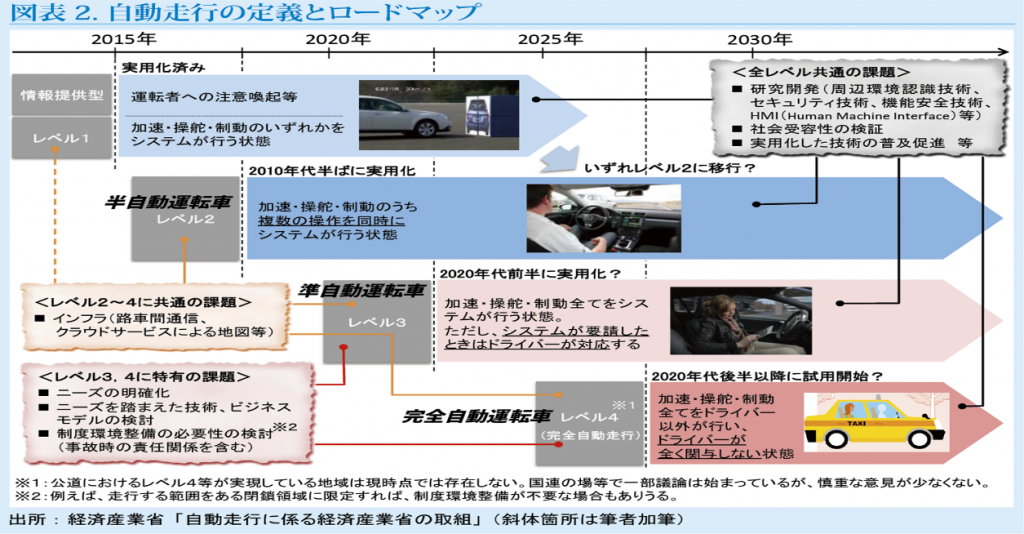

既にご紹介した「自動運転の定義とロードマップ」の中では、国と自動車会社が最終目標とする「レベル4(運転席と運転者が完全に居ない状態の自立運転)」については、2020年以上に実証実験を行い、2030年代の実現を目指すとされています。

そうなると2030年代にはタクシー運転手という職業は完全になくなってしまうのでしょうか・・・?

ドライバーの支援機能に留める考え方も

今年6月、横浜市の新交通システム「シーサードライン」で発生した自動運転中の暴走事故は、自動車の自動運転自動に赤信号を灯らせたと言われています。

これまでにも、アメリカの自動運転車メーカー「テスラ」が、試験運転中に事故を起こした例はありましたが、自動車とは全く異なる「新交通システム」の事故が、何故自動車の自動運転に「待った!」を掛けたのか?

と言うのも、新交通システムを問わず自動運転をする鉄道車両には、今日のAI(人工知能)の祖先にあたる自立制御システム「ATO(Automatic Train Operation)」が組み込まれているのです。

仮に地上側の制御指令システムがダウンしても、自立制御が機能し、最寄りの駅に安全に停車し、海上や川に掛けられた橋の上から退避する仕組みとなっているのです。

加えて自立制御が機能しなくなった場合には、緊急停止する二重三重の安全システムが組み込まれているのです。

その「ATO」を搭載し、全く運転手が関わらない新交通システムが、想定外の暴走をしたという事故は、自動運転の根幹を成すAI(人工知能)に、信頼が置けないという事態なのです。

こうした事態を予測したかどうかは知りませんが、トヨタ自動車の自動運転プロジェクトは、今春以降自動運転の定義に関して、いわゆる「レベル4(完全自動運転)推進」の考え方から「レベル3(異常時には人間が介在出来る)」で抑えるべきと方針を転換しました。

現状AI(人工知能)に絶対的信頼が置けないからには、最終的には人間の介入も止むを得ないと言えるのではないでしょうか。

今年秋以降実施されると言われる、新東名高速での「路線トラックの自動追随運転走行」にも、万一のシステムダウンに備えた安全策が完璧に成されてないと危惧の声を挙げる専門家もおり、試験が実際に始まるかは微妙な情勢です。

今や実用段階に入った「自動車による自動運転」ですが、SFで描かれるような爆睡しながら目的地へ向かう様になれるには、まだ先の話と言えます。

タクシーの自動運転実現は「限定的」との見方も?

去年の8月、準大手「日の丸自動車」が、霞が関~大手町間で自動運転タクシーの実証実験を行いました。

約一か月間の実験の後、好評ならエリアを決めて運行するとは、当時の日の丸自動車グループ・富田社長は鼻息荒くメディアに語っていましたが、周囲の関係者に聞いてみたところ「タクシーの自動運転実現は、余りにハードルが高い」との事です。

確かに路線バスや路線トラックの様に、決まった時間&路線を走る場合、新交通システムと方式は同じです。

しかしお客の行き先が「乗せて初めて解る」と言うタクシーの場合、例えAI(人工知能)と言えど、瞬間的に目的地までの最短ルートを割り出す事は出来ません。

AIは泥酔客の対応ができない

何よりも、自動運転タクシーを導入しても解決しないのは「酔客対策」。

- (私)「お客様、どちらまで?」

- (客)「まっすぐ!」

- (私)「えっ、まっすぐと申しますと?」

- (客)「だから、まっすぐ走ればいいんだよ(怒)!」

こんな調子の泥酔した客を、大体毎出番一人は乗せることになるのですが、果たして自動運転タクシーは対処できるのでしょうか?

こういった場面も含め、お客様を乗せるタクシーでは人とのコミュニケーションが必須となってきます。自動運転タクシーがイレギュラーなお客様の要望に完全に応えることができるとは思えませんよね。

そういった点を踏まえても人間が運転手として働く今の状態を完全になくすことは難しいと言えます。

現状は自動運転導入は赤字

加えて、タクシーの自動運転に料金決済システムや燃料供給システムの自動化を連動させた完全自動システムを構築する場合、一台当たりの導入費用が当初予想の1,000万円台では済まなく、現在の予想では5,000万円を超えると言われているのです。

現在のタクシードライバーの平均年収は450万円と言われていますから、もし今の自動運転タクシーの導入費用が本当なら、償却に10年以上掛かります。

タクシーの車両自体は軽く10年以上使うケースが多いので、数字上償却出来る様に見えますが、電子機器の平均対応年数は6~7年と言われます。

つまり車両本体か搭載機器のどちらかが、償却年数に達する前に使えなくなってしまう訳で、今の状況では導入すれば「間違いなく赤字確実」なのです。

別の見方として、ウーバーなどのラドシェア事業者が、人件費削減を目指して導入するのでは?と見られています。

まだタクシーの自動運転化の実現はハードルが高い

ウーバーや自動運転から目が離せないことは間違いない

今回は自動運転タクシーについてご紹介させていただきました。

ちまたでは「今日明日にも導入」がウワサされている自動運転タクシーですが、事業化の採算面からまだまだ導入は先になりそうです。

人間が運転手として働く現状は、自動運転のAIが革命的に進化しない限りしばらく先の未来は変化することはないと言えるでしょう。

今からでもタクシー運転手の需要は全然あります。

ぜひタクシー運転手という職業を知って、就職先、転職先として検討してみてくださいね。